网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容

(请给出正确答案)

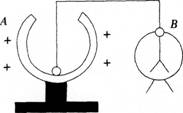

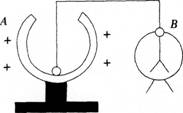

某教师为了了解学生静电感应、验电器、电荷守恒等知识的掌握与运用情况,设计了若干检测题.其中一题如下。

如图所示.当带正电的绝缘空腔导体A的内部通过导线与验电器的小球B连接时,问验电器是否带电

【错解】

因为静电平衡时,净电荷只分布在空腔导体的外表面,内部无静电荷。所以.导体A内部通过导线与验电器小球连接时,验电器不带电。

针对上述材料,回答下列问题:

(1)分析学生答题错误可能是由哪些原因造成的。

(2)针对其中由物理知识方面导致的错误,给出正确的引导,用于帮助学生学习。

如图所示.当带正电的绝缘空腔导体A的内部通过导线与验电器的小球B连接时,问验电器是否带电

【错解】

因为静电平衡时,净电荷只分布在空腔导体的外表面,内部无静电荷。所以.导体A内部通过导线与验电器小球连接时,验电器不带电。

针对上述材料,回答下列问题:

(1)分析学生答题错误可能是由哪些原因造成的。

(2)针对其中由物理知识方面导致的错误,给出正确的引导,用于帮助学生学习。

参考答案

参考解析

解析:(1)错解原因:关键是对“导体的外表面”含义不清,结构变化将要引起“外表面”的变化,这一点要分析清楚。错解没有分析出空腔导体A的内部通过导线与验电器的小球B连接后,验电器的金箔成了导体的外表面的一部分,改变了原来导体结构。A和B形成一个整体,净电荷要重新分布。

(2)一部分同学做错这道题还有一个原因,就是知识迁移的负面效应。他们曾经做过一道与本题类似的题:“先用绝缘金属小球接触带正电的绝缘空腔导体A的内部,然后将绝缘金属小球移出空腔导体A与验电器的小球B接触,验电器的金箔不张开。”他们见到本题就不假思索地选择了不带电的结论。“差异就是矛盾,”学习中要善于比较.找出两个问题的区别才方能抓住问题的关键。这两道题的差异就在于:一个是先接触内壁,后接触验电器小球:另一个是正电的绝缘空腔导体A的内部通过导线与验电器的小球B连接。进而分析这种差异带来的什么样的变化。生搬硬套是不行的。

(2)一部分同学做错这道题还有一个原因,就是知识迁移的负面效应。他们曾经做过一道与本题类似的题:“先用绝缘金属小球接触带正电的绝缘空腔导体A的内部,然后将绝缘金属小球移出空腔导体A与验电器的小球B接触,验电器的金箔不张开。”他们见到本题就不假思索地选择了不带电的结论。“差异就是矛盾,”学习中要善于比较.找出两个问题的区别才方能抓住问题的关键。这两道题的差异就在于:一个是先接触内壁,后接触验电器小球:另一个是正电的绝缘空腔导体A的内部通过导线与验电器的小球B连接。进而分析这种差异带来的什么样的变化。生搬硬套是不行的。

更多 “某教师为了了解学生静电感应、验电器、电荷守恒等知识的掌握与运用情况,设计了若干检测题.其中一题如下。 如图所示.当带正电的绝缘空腔导体A的内部通过导线与验电器的小球B连接时,问验电器是否带电 【错解】 因为静电平衡时,净电荷只分布在空腔导体的外表面,内部无静电荷。所以.导体A内部通过导线与验电器小球连接时,验电器不带电。 针对上述材料,回答下列问题: (1)分析学生答题错误可能是由哪些原因造成的。 (2)针对其中由物理知识方面导致的错误,给出正确的引导,用于帮助学生学习。 ” 相关考题

考题

案例:

某教师为了解学生对简单机械知识的掌握情况,设计了若干检测题。某学生对其中一题的解答过程如下:

题目:如图7所示,工人师傅用一滑轮组把一质量为120 k9的重物提起。若工人师傅的拉力为400 N,在10 s内重物被提起了1 m。(g=10 N/kg)求:

(1)重物的重力是多少

(2)滑轮组的机械效率是多少

(3)工人师傅做功的功率是多少

解:(1)∵m=120 kg ∴G=mg=120 kgxl0 N/kg=1200 N

(2)W有 =F·s=400 N×I m=400 J W 总=G·h=1200 N×4 m=4800 J

(3)

答:重物的重力为l200 N,滑轮组机械效率约为8.3%,工人师傅做功的功率是40 W。

问题:

(1)指出学生解答中的错误,分析错误产生的可能凉因,并给出正确解法。(10分)

(2)给出一个教学思路,帮助学生掌握相关知识并正确分析此题。(10分)

考题

案例:

某教师为了解学生对电功率等知识的掌握情况,设计了若干检测题,某学生对其中一题的解答过程如下:

题目:图示为一种电饭锅的电路图,开关S1和S2都闭合时,电饭锅处于正常加热煮饭状态,只闭合开关S1时,电饭锅处于保温状态。已知R2的阻值为44Ω保温状态电饭锅消耗的功率是40 W试问:

(1)R1的阻值是多少

(2)电饭锅正常加热煮饭10分钟消耗的电能是多少

(2)R总=R1+R2=44Ω+1210Ω=1254Ω

∵p=U2/R

答:R1的阻值是1210Ω,电饭锅10分钟消耗的电能是6.6×105 J。问题:

(1)指出学生解答中的错误,分析错误产生的可能原因,给出正确解法。(10分)

(2)给出一个教学思路,帮助学生掌握相关知识。(10分)

考题

某教师为了解学生对电功率、额定功率、实际功率等知识的掌握情况,设计了如下检测题.检测结果是每个选项都有学生选择。

题目:小明做作业时,发现电灯忽明忽暗,原因可能是( )。

A.灯泡的实际电压发生了变化

B.灯泡的额定功率发生了变化

C.灯泡的额定电压发生了变化

D.灯泡烧坏了

问题:(1)指出正确选项,针对错误选项分析学生在物理知识方面可能存在的问题。(10分)

(2)针对错误选项,设计教学片段帮助学生掌握相关知识。(10分)

考题

某教师为了了解学生对力的概念的掌握与运用情况,设计了若干检测题,其中一题如下。

甲、乙两人手拉手玩拔河游戏,结果甲胜乙败,那么甲乙两人谁受拉力大

【错解】因为甲胜乙,所以甲对乙的拉力比乙对甲的拉力大。就像拔河一样,甲方胜一定是甲方对乙方的拉力大。

针对上述材料.回答下列问题:

(1)分析学生答题错误可能是由哪些原因造成的。

(2)针对其中由物理知识方面导致的错误,给出正确的引导,用于帮助学生学习。

考题

某教师为了了解学生对电路、安培力、左手定则等知识的综合掌握与运用情况,设计了若干检测题,其中一题如下。检测结果不少学生选择了C选项。

在图示的电路中,每节电池均相同,当电键S分别置于a,b两处时,若导线MM′与NN′之

针对上述材料.回答下列问题:

(1)分析学生答题错误可能是由哪些原因造成的 (答出2个即可)

(2)针对其中由物理知识方面导致的错误,创设一个问题情境,用于帮助学生学习。

考题

某教师为了解学生对声音的产生与传播等知识的掌握情况。设计了如下检测题,检测结果是每个选项都有学生选择。

题目:关于声音,下列说法正确的是( )。

A.物体发声.一定是因为物体在振动

B.我们听不到声音.一定是因为物体不振动

C.物体振动频率越高.我们听到的声音就越大

D.物体振动的振幅足够大时.我们就能听到声音

问题:(1)指出正确选项,针对错误选项分析学生在物理知识方面可能存在的问题。

(2)针对错误选项,设计教学片段帮助学生掌握相关知识。

考题

某教师为了了解学生对动量守恒、机械能守恒等知识的掌握与运用情况,设计了若干检测题,其中一题如下。

如图,木块B与水平桌面间的接触是光滑的,子弹A沿水平方向射入木块后留在木块内,将弹簧压缩到最短。现将子弹、木块和弹簧合在一起作研究对象,则此系统在从子弹开始射入木块到弹簧压缩到最短的过程中( )

A.动量守恒,机械能守恒

B.动量不守恒,机械能不守恒

C.动量守恒。机械能不守恒

D.动量不守恒,机械能守恒

【错解】以子弹、木块和弹簧为研究对象。因为系统处在光滑水平桌面上,所以系统水平方向不受外力,系统水平方向动量守恒。又因系统只有弹力做功,系统机械能守恒。故A正确。针对上述材料,回答下列问题:

(1)分析学生答题错误可能是由哪些原因造成的。

(2)针对其中由物理知识方面导致的错误,给出正确的引导,用于帮助学生学习。

考题

某教师为了检测学生对电场力做功、电势差等知识的掌握情况,布置了若干练习题,下面是某同学对其中一题的解答过程:

问题:

(1)指出学生解答中的错误,分析错误产生的可能原因,给出正确解法。

(2)给出一个教学思路,帮助学生掌握相关知识。

考题

材料:高三复习时,某教师通过如下试题考查学生的概念掌握情况。

问题:

(1)利用这道试题可以考查学生对哪些知识主题(如种子的萌发条件)的掌握情况?

(2)简要分析利用这道试题考查学生掌握相关概念情况的利与弊。

考题

某教师设计了一系列学生与家长共同完成的学习活动,如下表:

上述活动运用的课程资源包括( )。

①家庭课程资源②社区课程资源

③隐性课程资源④学校课程资源

A.①②

B.①②③

C.①②④

D.①②③④

考题

某教师为了解学生对温度、热量、比热容和热传递等知识的掌握情况,设计了如下检测题,检测结果是每个选项都有学生选择。题目:下列现象中,不可能发生的是()。A.水的沸点低于或高于100℃B.湿衣服放在温度低的地方比放在温度高的地方干得快C.-5℃的冰块放在0℃的水中会熔化D.物体吸收热量温度保持不变问题:(1)指出正确选项,针对错误选项分析学生在物理知识方面可能存在的问题。(2)针对其中一个错误选项,设计教学片段帮助学生掌握相关知识。

考题

王老师是学校的模范教师,他上每一堂课之前总会先和同学交流一下,了解大家的情况然后再设计教学过程,设计一些启发学生的点,而在教学过程中也会不断的启发学生去思考,调动学生的主动性,这体现了王老师遵循了教育过程()。A、直接经验与间接经验相统一的规律B、掌握知识与发展能力相统一的规律C、教师主导与学生主体相统一的规律D、传授知识与思想教育相统一的规律

考题

问答题案例:某教师为了解学生对温度、热量、比热容和热传递等知识的掌握情况,设计了如下检测题,检测结果是每个选项都有学生选择。题目:有质量相同的铁块和铝块,它们的初始温度相同,若铁块和铝块吸收了相同的热量后,再将它们相互接触,则A.热量由铁块传给铝块B.温度由铁块传给铝块C.热量由铝块传给铁块 D.铁块和铝块之间不发生热传递问题:(1)指出正确选项,针对错误选项分析学生在物理知识方面可能存在的问题。(2)针对其中一个错误选项,设计教学片段帮助学生掌握相关知识。

考题

单选题王老师是学校的模范教师,他上每一堂课之前总会先和同学交流一下,了解大家的情况然后再设计教学过程,设计一些启发学生的点,而在教学过程中也会不断的启发学生去思考,调动学生的主动性,这体现了王老师遵循了教育过程()。A

直接经验与间接经验相统一的规律B

掌握知识与发展能力相统一的规律C

教师主导与学生主体相统一的规律D

传授知识与思想教育相统一的规律

考题

单选题某教师为了解学生对声音的产生与传播等知识的掌握情况。设计了如下检测题,检测结果是每个选项都有学生选择。题目:关于声音,下列说法正确的是( )。A.物体发声,一定是因为物体在振动B.我们听不到声音,一定是因为物体不振动C.物体振动频率越高,我们听到的声音就越大D.物体振动的振幅足够大时,我们就能听到声音问题:(1)指出正确选项,针对错误选项分析学生在物理知识方面可能存在的问题。(2)针对错误选项,设计教学片段帮助学生掌握相关知识。

考题

问答题案例:某教师为了解学生对温度、内能等知识的掌握情况,设计了如下检测题,检测结果是每个选项都有学生选择。题目:下列说法正确的是()。A.温度高的物体比温度低的物体内能大B.铁块很难压缩说明分子间没有间隙C.扩散现象说明分子在不停地做无规则运动D.一个物体的温度降低了,一定是它放出了热量问题:(1)指出正确选项,针对错误选项分析学生在物理知识方面可能存在的问题。(2)针对其中一个错误选项,设计教学片段帮助学生掌握相关知识。

考题

问答题某教师为了解学生对温度、热量、比热容和热传递等知识的掌握情况,设计了如下检测题,检测结果是每个选项都有学生选择。题目:下列现象中,不可能发生的是()。A.水的沸点低于或高于100℃B.湿衣服放在温度低的地方比放在温度高的地方干得快C.-5℃的冰块放在0℃的水中会熔化D.物体吸收热量温度保持不变问题:(1)指出正确选项,针对错误选项分析学生在物理知识方面可能存在的问题。(2)针对其中一个错误选项,设计教学片段帮助学生掌握相关知识。

考题

问答题某教师为了检验学生对欧姆定律的掌握情况布置了若干习题,下面是某同学对于其中一题的解答过程: 题目:两只电阻,一个标有“10Ω,lA”另一个标有“15Ω,0.6 A”把它们串联在电路,允许接入最大电压是多少? 解:由欧姆定律可以得到: 通过第一个的最大电压为:U1=I1R1=10 V 通过第二个的最大电压为:U2-I2R2=9 V 所以整个电路通过的最大电压是: U=U1+U2=19 V 问题: (1)简述该习题旨在帮助学生巩固的知识点及其要点。(4分)(2)指出学生解答过程中的错误,分析错误可能产生的原因,给出正确的解法。(6分)(3)给出一个教学思路,帮助学生掌握有关知识。(10分)

考题

单选题教师运用“一题多用、一题多变、一题多解”等方法对学生进行训练是为了锻炼学生的()(常考)A

逻辑思维B

辐合思维C

发散思维D

常规思维

热门标签

最新试卷